釘や金物を使わない、日本の伝統技術「木組み」の注文住宅の特徴とは

日本の伝統建築の中でも、基本的に釘や金物を使わずに木材を巧みに組み合わせる「木組み」(きぐみ)は、世界に誇る高度な技術です。

その歴史は千年以上にも及び、法隆寺のような古い寺院から現代の注文住宅まで受け継がれています。

地震大国である日本で生まれたこの技術は、耐震性や耐久性に優れ、環境に優しい住まい造りを実現します。

当社、瀬沼住建は宮大工の経験を持ち、木組みによる注文住宅の他、リフォーム、造作家具のご注文も承っています。

この記事ではそんな木組みの魅力やデメリットについて、詳しく解説します。

木組みの住まいをご検討中の方、耐震性の高い注文住宅をご検討中の方は、ぜひ最後までご覧ください。

日本の伝統技術『木組み(きぐみ)』とは

釘や金物を使わない木組みとは何か、ここでは基礎知識やその歴史を紹介します。

木組みの概要

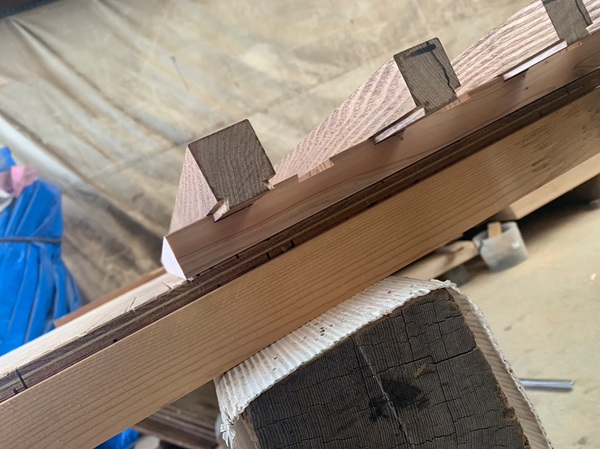

木組みとは木材の端部を複雑に加工し、互いにはめ込んで固定する日本の伝統的な建築工法です。

主に「継手(つぎて)」と「仕口(しぐち)」という技法を使い、木材同士を組み合わせます。

継手は木材を長くつなぐためのもので、仕口は直交や斜交させるための加工です。

これにより、釘やボルトなどの金物を使わずに強固な構造体を築けます。

また、接合部にわずかな「遊び」(隙間)があるため、地震時の揺れを吸収し、建物全体がしなやかに耐える仕組みです。

木組みの歴史

この技術の起源は古く、平安時代(794-1185年)まで遡ります。

法隆寺の五重塔は、世界最古の木造建築として知られ、木組みの耐久性を証明しています。

木組みは、木材の繊維を壊さずに加工するため、木の自然な強度を最大限に活かせます。

進化した現代の木組みの住宅

現代の注文住宅では、この伝統工法を基盤にしつつ、耐火性や断熱性を高めたものが増えています。

プレカット(工場で事前加工)ではなく、手刻み(職人が現場で加工)で作られることが多く、熟練の大工の技が光ります。

また、木組みの家は柱や梁を露出させた「真壁造り」が一般的で、木の美しさがインテリアの魅力にもなります。

木組みの種類

一口に木組みといっても、200以上もの種類があります。

以下は注文住宅で主に採用されている一例です。

- 四方差し:梁を四方向に差し込む。安定性が高い。

- 追掛大栓継:木材を長くつなぐ。強度重視。

- 蟻継:蟻の巣のように噛み合う。引き抜け防止。

木組み注文住宅はどんな家?その特徴とは

では、具体的に木組みの注文住宅には、どのような特徴があるのでしょう。

従来の在来工法(金物を使った木造軸組工法)と比較しながら解説します。

釘や金物をほぼ使わない構造で耐久性が高い

木組みの最大の特徴は、金物に頼らない点です。

在来工法では、ボルトやプレートで固定しますが、木組みは木材の凹凸を噛み合わせて固定します。

そのため、経年劣化による金物の錆びや緩みがなく、耐久性が高いというのは大きなメリットでしょう。

事実、木組みの法隆寺は1300年以上も地震や風雪に耐えています。

この技術は東京スカイツリーの心柱(制振装置)にも応用され、現代の耐震設計に活かされています。

高い耐震性と柔軟性で安心の住まい

木組みは接合部のわずかな遊び(隙間)が地震エネルギーを分散させます。

在来工法が壁(筋交いや合板)で耐力を確保するのに対し、木組みは構造架構自体で耐力を持ちます。

熊本地震(2016年)では、木組みの古民家が全壊を免れた事例が多く報告されています。

また、現代の木組み住宅では伝統工法を進化させ、建築基準法に適合させるために一部金物を補助的に使うハイブリッド型も登場しています。

デザインの自由度と美しさ

注文住宅の強みは何よりもカスタマイズの自由さでしょう。

更に木組みの注文住宅なら柱・梁の配置を柔軟に選択でき、大開口(大きな窓)や吹き抜けなどの希望が通りやすいです。

また、真壁造りで木の質感を活かせば、和モダンなインテリアに。

木組みの注文住宅で施工できる大工は家具や建具も木組みで作れるため、室内全体に統一感を出せます。

木材は繊細で美しい木目があるため、デザインの可能性も豊かであり、古民家風にも現代的な建築にもマッチします。

国産木材を活用することで環境負荷が低く、断熱性が高い

木組みは国産木材を活用するため、CO2排出を抑えられます。

また、金物を使わないため、解体時の廃棄物が少なく、リサイクルも可能です。

最近では解体した木材を取っておいて、それを使って造作家具のご依頼をいただくケースも増えています。

また、注文住宅は無垢材(乾燥処理された自然木)を使い、化学物質の少ない健康的な住環境を実現することもできます。

断熱性も高く、夏涼しく冬は暖かいのも特徴です。

そのため、光熱費の節約、結露の抑制、ヒートショックの予防も可能です。

木組み注文住宅のメリットとデメリット比較表

木組みの注文住宅を採用するかどうかは、メリットとデメリットのそれぞれを把握して総合的に判断しましょう。

以下の比較表を参考にご検討いただければと思います。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 高耐久で長寿命 →金物をほぼ使わないため、劣化が少なく、世代を超えて住み継ぐことができる。歴史的建造物が証明するように、湿気や地震に強い。 安全で快適な住まい →無垢材の調湿効果で、室内湿度が安定する。アレルギー対策にも有効。木の香りによるリラックス効果も。エコフレンドリー →地元木材使用で輸送CO2を削減。森林保全にも寄与。 独自性、自由度の高さ →職人の手刻みによる、他にないオリジナルデザインが可能。 資産価値が高くなりやすい →伝統技術の希少性から、中古市場で高値がつきやすい。 | コストの高さ →手刻み加工のため、在来工法の1.5~2倍の費用(坪単価80~120万円程度)。現代では職人不足でさらに高騰になっている。 工期の長さ →一般的な注文住宅よりも約1~2ヵ月ほど長く、工期は約3~6カ月かかることも。 建築基準法のハードル →伝統工法は壁量計算が厳しく、確認申請が複雑。 職人が見つかりにくい →熟練大工が減少し、地方では依頼が難しいことも。 |

木組みの注文住宅を建てる際のポイント

実際に木組みの注文住宅を建てる際には、以下のポイントをチェックし、後悔のないように計画をしましょう。

□木組みが得意な施工会社に相談する

木組みの注文住宅は、どこのハウスメーカーでも工務店でも対応できるわけではありません。

依頼を断られるケースもありますが、受けてもらっても外注に依頼され、費用が高額になることも少なくありません。

□土地探しは施工会社と一緒に行う

注文住宅を検討する際には、当然、土地探しも行う必要があります。

既に土地がある場合以外は施工会社と土地探しをすることをおすすめします。

施工会社によっては狭小地や変形地に対応できない場合があり、また、その施工会社でなければ買えない土地もあります。

□建てた後の維持費も考慮する

家は建てた後も維持をするための費用がかかります。

定期的なメンテナンスはマイホームの寿命に大きく影響し、劣化状態を放置し続ければ後々、高い工事費用がかかる可能性があります。

注文住宅を計画する段階で、維持管理のしやすさについても注目してみましょう。

□明確な資金計画

注文住宅の中でも、木組みの場合は特にコストがかかり、予算オーバーとなる場合があります。

優先すべき希望内容をしっかり実現させるためにも、間取りや後回しにできることはないか見直してみましょう。

木組みの注文住宅のことなら、瀬沼住建へご相談を!

木組み注文住宅は釘を使わない伝統技術で、耐震性・美しさ・断熱性を兼ね備えます。

デメリットはあるものの、地震多発の日本で家族を守る家として最適であり、デザイン性の高い住まい造りを実現します。

ご興味のある方は、ぜひ瀬沼住建へご相談ください。

当社代表の瀬沼は宮大工の経験も長く、木組みや木材に関する知識と技術が身に付いています。

お客様の家に対する想いを、長年の大工経験をもとに形にいたします。

私たちが、理想の住まいを叶えます!

−N−